- レーベン水戸 THE PREMIERE トップページ >

- LOCATION

※現地付近の空撮(2015年6月撮影)にCG処理を施し加工したもので、実際とは多少異なる場合がございます。

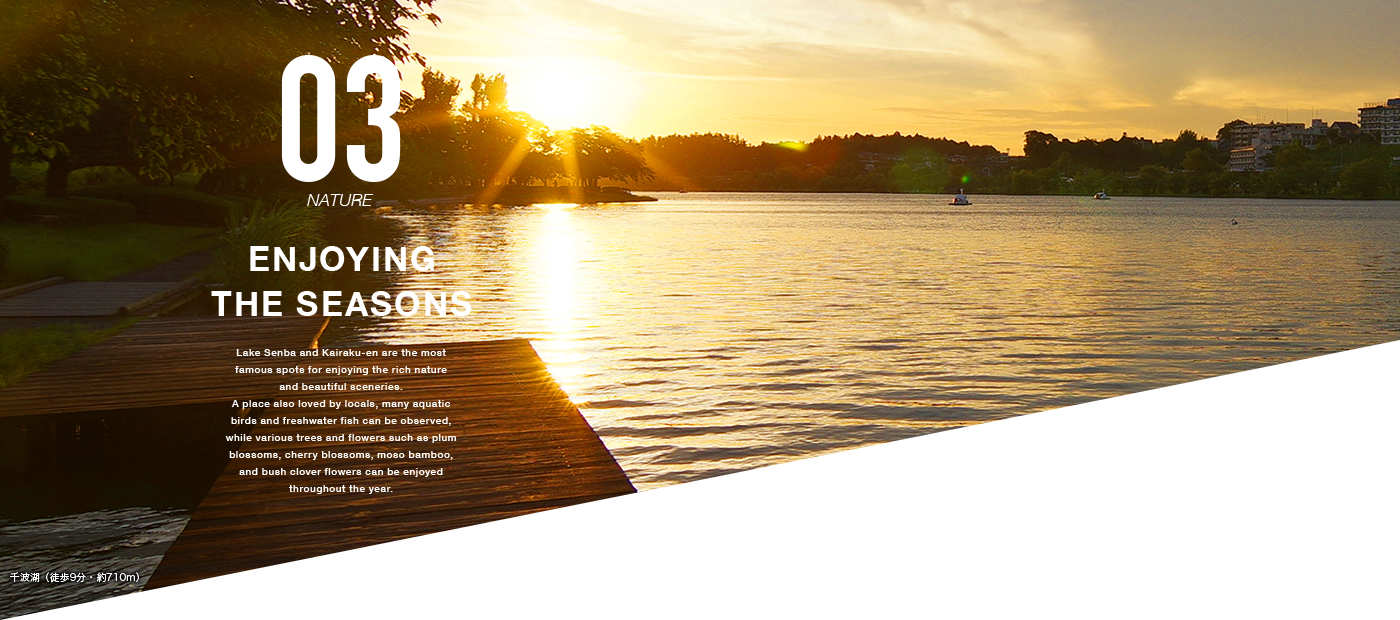

偕楽園の南に広がる千波湖は、江戸時代には水戸城の北側を流れる那珂川とともに、天然の堀となることで、水戸城の防衛上重要な役割を担っていました。江戸時代後期に出された「水府志料」によれば、当時の千波湖の面積は約1,275,000m²、現在の面積約332,000㎡と比べると約3.8倍の広大な淡水湖でした。千波湖とその周辺の風光明媚な景色は、江戸時代に於いても第2代藩主光圀公が千波湖八景として選定するほど見事であったようです。現在も、コブハクチョウをはじめとした様々な水鳥たちや淡水魚も多く生息する、街の中で自然に触れることのできる貴重な場所であり、歴史・文化遺産でもあります。湖の周回のウォーキングコースでは桜並木の下、散歩やジョギングを楽しむ人も多く、水戸のオアシスとして市民に親しまれています。

千波湖を含む千波公園は、春にはソメイヨシノなど約750本の桜が美しい花を咲かせます。桜まつりの期間中は、ライトアップもされ、たくさんの人で賑わいます。夏の水戸黄門まつりでは、4500発もの花火が打ち上げられる会場となり、湖面に映る逆さ花火はとても見事です。秋には千波湖コンサート、冬には水戸マラソンが開催されるなど、一年を通じて様々なイベントが開催されています。また、千波湖周辺には、少年の森、茨城近代美術館、徳川ミュージアムなどの観光施設も多く、湖が一望できる好文カフェはイチオシスポットです。

偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ「日本三名園」のひとつで、天保13年(1842年)に水戸藩第九代藩主徳川斉昭によって造園されました。斉昭は、千波湖に臨む七面山を切り開き、中国の古典である『孟子』の一節に因み『民と偕(とも)に楽しむ』場にしたいと願い「偕楽園」と名付けました。約13haの園内には約百品種・三千本の梅が植えられ、早春には観梅客でにぎわいます。偕楽園は梅の名所として有名ですが、その他にも四季折々の見所があり、春には桜、初夏には深紅のキリシマツツジ、真夏には緑あざやかな孟宗竹や杉林、秋には可憐な萩の花やモミジ、初冬には二季咲桜などが季節を届けてくれます。園内の好文亭は、徳川斉昭自らが設計したもので、質実な中にも水戸武士の風格が漂う建築で、3階の楽寿楼からは千波湖が一望できます。

また、偕楽園の眼下に拡張した新しい公園は、梅を中心とした田鶴鳴(たづなき)、猩々(しょうじょう)、窈窕(ようちょう)の各梅林、芝生広場の四季の原、水鳥たちが遊ぶ月池、螢の生息する螢谷などが点在し、広大な風景をゆったりと楽しめます。千波湖周辺の公園と合わせた『偕楽園公園』は約200haの広さ。都市公園としては、アメリカのセントラルパークに次ぎ、世界第2位の広さを誇っています。

※掲載の徒歩分数は現地からの距離です。1分80mで算出しています。※掲載の写真は2015年6月・7月・8月に撮影したものです。