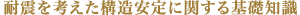

住宅は、地震、暴風、積雪などさまざまな力の影響を受けます。これらの力の影響が大きくなると次第に損傷を受けたり、時には壊れたりして財産としての価値を失ったり、居住者の生命が脅かされてしまうことがあります。タカラレーベンでは柱や梁、主要な壁、基礎などの構造躯体の強さ、またこれらを併せて、構造躯体の強さを十分に発揮するための前提となる基礎や地盤に関する情報も重要視し、マンション事業に取り組んでいます。

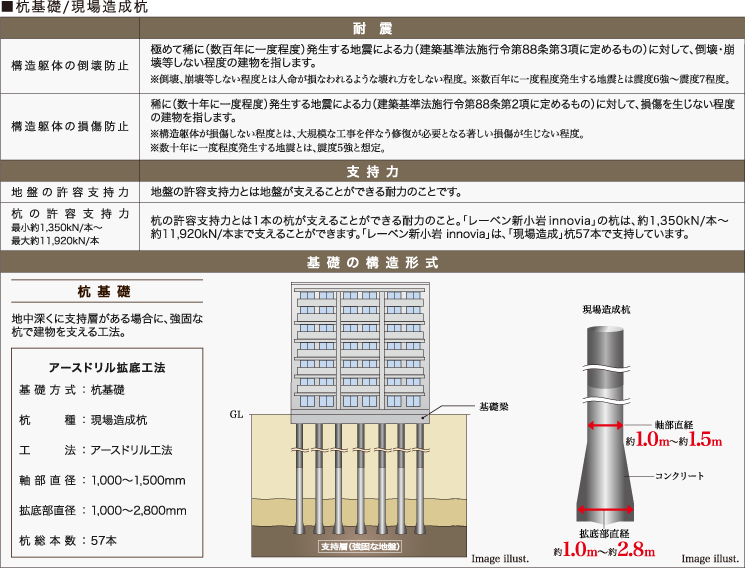

地盤調査とは、構造物などを建てる際に必要な地盤の性質の把握などを目的として、地盤を調査することです。この調査により、地盤強度などが判明し、設計を行い構造物が施工できるようになります。

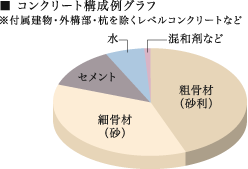

工場から建築現場に届いたコンクリートは、受入検査で入念にチェックされます。チェック項目はコンクリートの硬さ、空気量、塩分含有量、温度など。検査をクリアしたコンクリートがポンプ車により送られ、型枠に流し込まれます。

※捨てコンクリート等を除く

本設計では、一般的なコンクリートよりも強度を強め、設計基準強度Fc=27〜33N/㎟(杭は27N/㎟)としました。これは1㎡あたり約2,700〜3,300トンもの重量を支えられることを示しています。

※杭・付属施設・捨てコンクリート・土間コンクリート・外構擁壁等を除く ※「建築工事標準仕様書・同解説JASS5鉄筋コンクリート工事2009(日本建築学会編)」の考え方を引用 ※計画供用期間:構造体に鉄筋腐食やコンクリートの重大な劣化が生じないことが予想できる期間 ※コンクリートの構造設計の際に基準とするコンクリートの圧縮強度、材齢は28日を標準としています。

水セメント比はコンクリートを作る時の主要な材料である水とセメントの割合です。水量をW、セメント量をCとすると「W/C」の百分率で示されます。水の量が少ないほど強度が高くなり耐久性はアップします。「レーベン新小岩 innovia」では、基礎を含む上部躯体部分の水セメント比を約50%以下としました。 ※一部除く

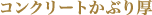

劣化しにくい構造躯体を実現するには、鉄筋コンクリートの中性化対策が施されたより強度の高いコンクリートを使用する必要があります。中性化を防ぐひとつの策は鉄筋を包むコンクリートの厚さの確保。すなわち鉄筋の表面を覆っているコンクリートの厚み(かぶり)を適切な厚さで確保することが効果的であるとされています。そこで、「レーベン新小岩 innovia」では、コンクリートのかぶり厚を土に接しない部分は約30mm〜約50mm、土に接する部分は約50mm〜約70mm確保し、耐久性を保っています。

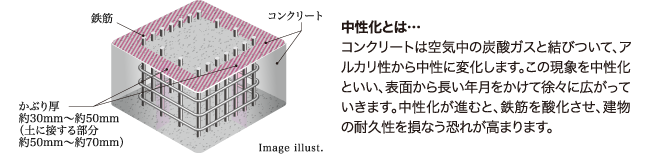

スランプとは凝固前の生コンクリートの流動性(やわらかさ)を示す値です。スランプの値が大きくなるほど流動性の高い生コンクリートだといえます。「レーベン新小岩 innovia」では、コンクリートスランプ試験を行い、流動性が適切であるかチェックをしています。

鉄筋コンクリートに用いる鉄筋に、日本工業規格(JIS)に合格した鉄筋を使用しています。大きな力のかかる柱や梁の主筋には、D16からD32までを使用。また、壁や床、フープ、スターラップには、強度を保つために、D10以上の物を使用しています。

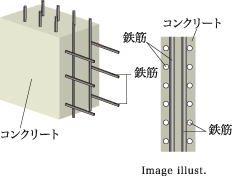

壁の中でも耐震壁と呼ばれる戸境壁(住戸と住戸を隔てる壁)等は、地震時などに建物にかかる水平力のほとんどを負担する重要な部材となります。そのため、耐力に余裕を持たせ、より粘り強くなるように、鉄筋を一列に配置するシングル配筋にかわり、粘り強さを発揮するダブル配筋を採用しています。 ※一部除く

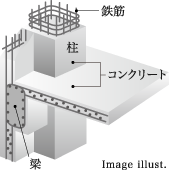

鉄筋コンクリート構造とは、鉄筋とコンクリートを用いた建築の工法です。英語のReinforced-Concrete(補強されたコンクリート)の頭文字からRC構造またはRC造といわれています。鉄筋の座屈や撓み(たわみ)等により曲がりが生じてしまう性質とコンクリートの曲げや引張強度に弱い性質を相互補完する理想的な組み合わせです。